撰稿: 编辑: 发布时间: 2016-11-17

——专访李立导演

编辑:傅梦颖 2016-05-17

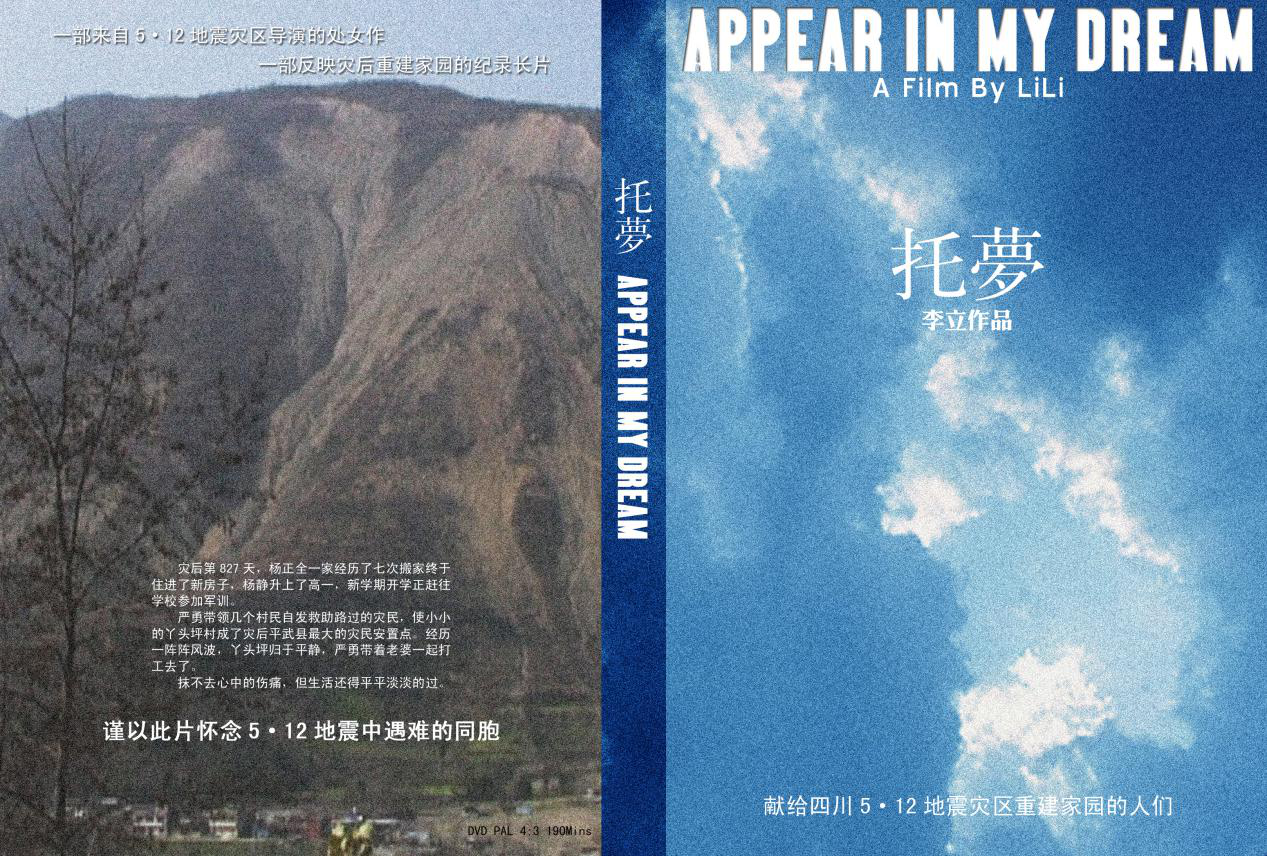

2016年5月12日,512汶川地震八周年纪念日。人文与传播学院影视艺术研究中心光影志于我校主楼1号517举行了纪录片《托梦》暨李立导演见面会。独立制片人李立携纪录片主角杨静出席见面会,和同学们分享了他的纪录片处女作《托梦》背后的故事,同时解答了在座同学关于纪录片制作的疑问。本站记者在见面会结束之后对李立导演进行了专访。

“纪录片没有真实,只有现实”

简单的T恤加牛仔裤,相机始终挂在脖子上,路上看见一只长相奇异的虫子都要弯腰将其拍下。作为独立制片人,李立的生活只有坚持和简单。八年前,正在暗房洗照片的李立在电视前守了三天。十六日,他毅然背上行囊来到四川,他依靠徒步历经十天到达了近乎于封闭的南坪,在这里拍摄下了属于自己纪录片处女作的第一个镜头。和灾民们同吃同住,一起到玉米地里掰玉米,也一起搭建临时安置的帐篷。在这个几乎全世界都将目光投射于地震抗灾的时刻,李立选择了将视角放低,拍摄属于受灾家庭生活日常的点滴。

“生活比电影更精彩,也更残酷”

2008年到2010年,李立进行了八次拍摄,最长的时间有一个多月,最短也有半个月。灾后的第一个春节,李立留在四川陪杨家度过。然而在这个不平静的2009年里,李立进行了两次大手术。这段时间,他不知是否要继续纪录片的制作。究竟拍到什么时候才是个头?又要如何维持自己的生计?顾虑之余,更没想到的是,2010年的春节,竟只剩下自己和母亲两个人。父亲在年初的离世让李立感到措手不及。回到家处理完后事,他觉得自己需要出去走一走。就这样,李立再次回到四川,完成了纪录片的全部拍摄。

“比生死更强大的是生活”

纪录片拍完之后只用了22天就剪出了第一版,可每一次回看素材时,李立仿佛又回到了灾难的现场,南坪无人处理的孩童尸体,废墟现场刺鼻的腐臭气味,每一个细节都是那么清晰的重现在自己的眼前。灾区呈现的人物太鲜明,故事太丰富,哪一个都不舍得剪去。就这样,李立搁置了这部片子的制作。两年的时间里,他拍摄了反应城市变迁的《上杭下杭》,去到非洲放空自己,既解决了生活的难题,也理清了自己思路。2015年再次开始制作《托梦》时,他变得更加成熟和理性。

作为独立纪录片制作人,李立说拍摄纪录片的过程给了他更多思考的空间,也许生活总有波折,但无论怎样,都要去坚持着自己最初的理想,因为这份坚持,本身就是一种成功。