撰稿: 编辑: 发布时间: 2016-11-17

撰稿:团建中心 徐思静 摄影:李孟召 吕天宇 易欣 编辑:宣传中心 邱小凡

我院师生在厦门日报报业大厦合影。

海西晨报社长、总编辑黄毓斌(左二)和我院院长助理邓葳(右三)共同为基地揭牌。

11月26日下午,我院新闻学专业47名学生在院长助理邓葳、广电专业老师潘新和新闻学专业主任易欣的带领下,到厦门日报和海西晨报参观学习,并在海西晨报社举行了实习基地揭牌仪式。

印刷发行“涨姿势”,博物馆儿这边请

令人目不暇接的报纸印刷。

从1949年10月22日创刊至今,厦门日报在众多媒体中成为一张有深厚底蕴的城市名片。26日下午,人文与传播学院观摩团首先抵达厦门日报社印务中心和印刷博物馆。

博物馆内部设计呈“回”字形,中间是印刷厂,四周是博物馆展区,以玻璃走廊将展区与印刷厂隔开,首创了全国博物馆与印刷生产线一体的先例。透过走廊玻璃,同学们可直观感受到先进的现代印刷技术,不由赞叹一张张报纸的印刷速度之快。

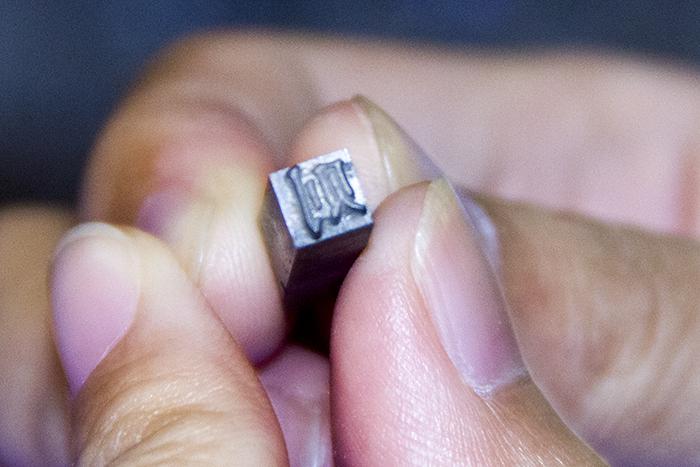

木活字转轮排字盘。

随着“光与电”时代的到来,铅字块已渐渐退出历史舞台。

作为厦门市爱国主义教育基地,博物馆分为古代印刷术与近现代印刷术两大展区。在讲解员的详细解说下,同学们通过甲骨文、《金刚经》等感受到印刷文化的起源与演变,通过木活字转轮与雕版印刷工艺等重温了印刷术史,同时还了解到厦门日报社致力于“办海西最好的主流大报”,由过去的一张报纸,发展成一张母报和多张纸报、杂志以及微博、微信、客户端、网站、手机报等多种载体。

报社新玩法?做电商 开超市

报社居然还开超市?同学们亲眼见证了海西超市后,打消了“小卖部”的旧式观念,对海西晨报“媒体、电商、速递”三合一的创新商业模式刮目相看。

海西晨报社长助理、发行部主任林功勋介绍超市经营情况。

这就是传说中的阿克苏苹果,据说苹果的中间是“冰糖心”。

“传播是我们的重要特色,电商是这个品牌的本来面目,生鲜宅配是我们的核心竞争力。”作为厦门日报社转型的重要项目,晨报超市在原来报社资源的基础上进行了转型升级,开创了“基地直供、全球购、太阳会”三大业务板块。虽然从去年上线至今仅一周年的时间,但得益于市场发展,晨报超市在与菜鸟、顺丰等“大动脉”物流的供力较量上,逐渐显示出了“毛细血管”渗透力强的优势。

在观看介绍视频的同时,同学们不仅品尝了美味的新疆阿克苏冰糖心苹果,产品部负责人还以此为例向同学们讲解如何定位和推销商品,使大家对媒体与电商融合有更深入的认识。

融媒体矩阵探究竟 会议室讲座听流程

融媒体中心。

宽大清晰的监控屏幕,整齐忙碌的操作台,频繁刷新的手机监视屏,不断跳动的记时器,这就是号称中央厨房式的“超级编辑部”——厦门日报的融媒体中央控制平台。在这里,同学们可以直击一条新闻在微博、微信、客户端等的形成现场,对“新媒体”的抽象概念有更直观的认识。

融媒体中心主任蔡萍萍以“美湖路爆炸”事件在APP上的滚动播报为例,讲解了融媒体的运作流程:将网友爆料的线索反馈给采访中心,记者直击现场并发回照片素材,多渠道同时编发等。融媒体的设立,使得传统媒体与新兴媒体更好并进,实现跨媒体的统一调度指挥。

参观完融媒体中心,同学们在报业大厦17楼会议室聆听了一场别开生面的讲座。海西晨报新闻编辑部主任郑舒平向大家介绍了厦门日报和海西晨报社媒体融合部门工作关系、编辑操作流程以及编辑培训内容,还通过国际风筝节的报道实例,强调了新闻标题要“以细节说话”,注重美感和意图的体现。随后,厦门日报新闻编辑中心副主任陈天助则通过与海西晨报的比较,展示了党报的正面宣传特色以及因新媒体而呈现的新面貌。

海西晨报新闻编辑中心主任郑舒平讲解报纸生产流程。

厦门日报新闻编辑中心副主任陈天助讲解党报与都市报在新闻选择上的差别。

讲座现场。

“当一名合格的编辑是一个不断锤炼的过程,三年打基础,五年入门,八年出成绩。”郑舒平以此告诫同学们从事新闻工作需有悟性,还要有质疑精神,尤其要注意理论与实践的结合,注重经验和人脉的积累。

“新家”落户海西晨报,欢迎“嘉”人回“家”看看

在媒介融合的大背景下,人文与传播学院和海西晨报社强强联合,于11月12日已签约实践基地,26日下午在海西晨报社举行了揭牌仪式,为同学们适应新媒体格局需求提供了有力平台。

海西晨报社长、总编辑黄毓斌在揭牌仪式上说:“海西晨报也是我们厦大嘉庚学子的一个家,欢迎大家以后常回家看看!”今后,人文与传播学院师生将通过媒体平台加强社会实践和专业实习,为“嘉”、为“家”增添新色彩。

27日海西晨报报道

嘉庚学院人文与传播学院与晨报共建教学实习基地揭牌

媒体高校携手培养新闻人才

http://www.xmnn.cn/dzbk/xmsb/epaper/html/2014-11/27/content_586171.htm